新疆丝路文物展现多元一体的中华民族大家庭

2021-12-31 13:16:12文章来源:中国文物报微信公众号

千年前“唐妞”再现唐代穿搭流行风尚

唐代绢衣彩绘女舞木俑(图1)高29.8厘米,吐鲁番阿斯塔那206号墓出土,被誉为新疆维吾尔自治区博物馆“镇馆之宝”。女俑头部为木塑彩绘,身躯以木柱支撑。发束高髻,头微向左侧,面部描绘花钿。身着团花锦半臂、黄地白花绢制披帛,下穿红黄相间竖条曳地长裙,呈现出一派高贵、典雅、艳美的姿态。历经千年时光,这位“唐妞”依旧妆容精致,身上衣裙鲜艳如新。

这件女俑完整还原了盛唐时期中原女子的着装打扮。唐代女子通过披帛展现自身的窈窕,成为当时的一种时尚。女俑披帛上的联珠纹,是从波斯萨珊王朝沿着丝绸之路传到西域地区再东传中原的一种纹饰。裙子用48个条块拼接制成,非常精美。木俑制作工艺也很特别,头部和躯干分开制作,然后组合而成。

图1

兽足青铜盘见证新疆地区青铜时代

战国兽足青铜盘(图2)高32厘米,边长76厘米,1983年察布查尔县琼博拉土墩墓出土。盘体呈正方形,宽沿、直壁、平底。壁沿呈方折式,两侧壁上各有一个半圆形的横耳。盘腿呈人首吞蹄式,人首面型抽象夸张,足呈驼蹄式,显示了较高的青铜铸造工艺水平。考古发现证明至迟在公元前2000年前后,新疆天山南北已陆续步入青铜时代。

图2

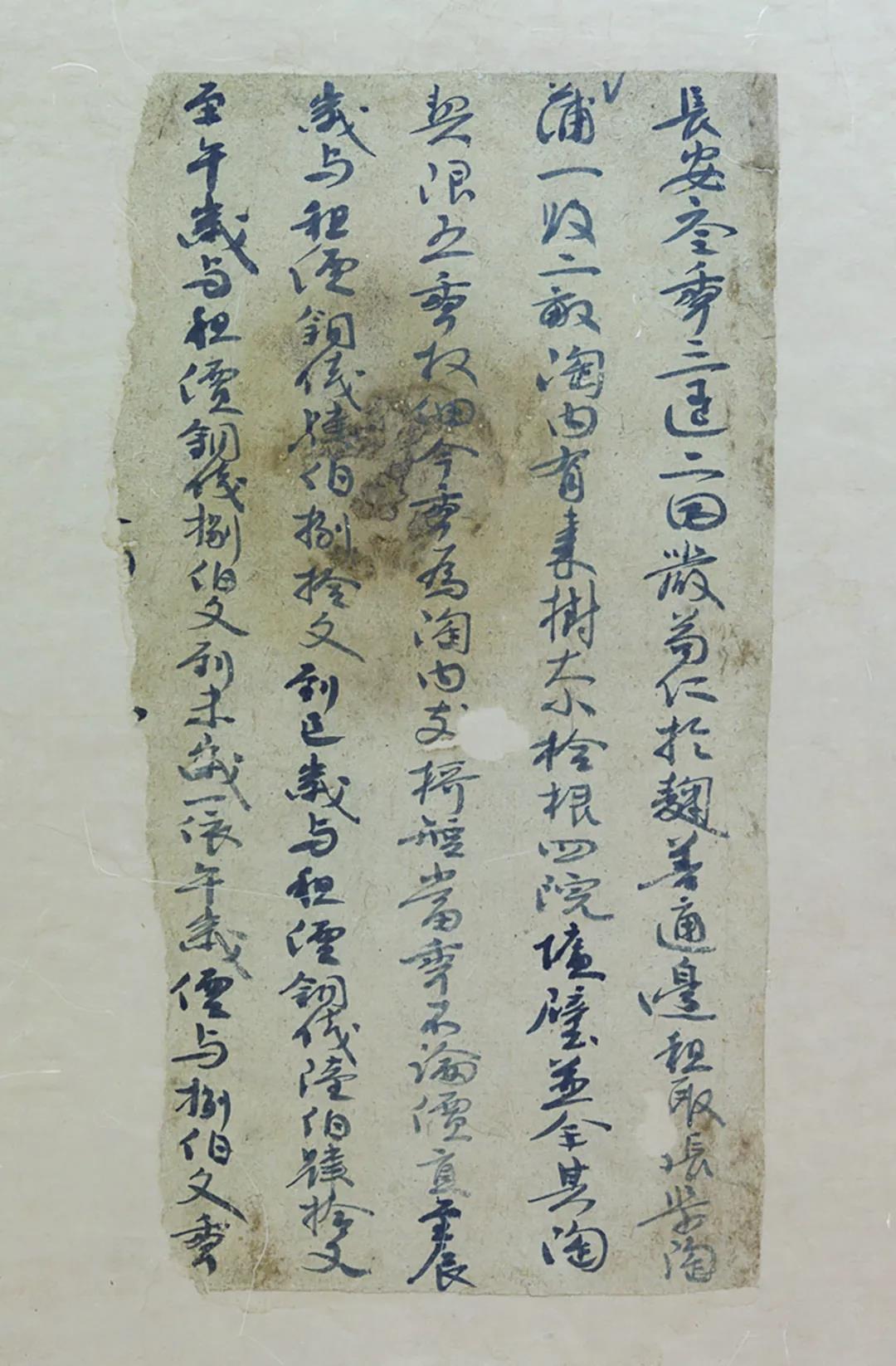

严苟仁租葡萄园契反映当时的商品经济

唐代严苟仁租葡萄园契(图3)长29厘米,宽15.5厘米,1967年吐鲁番阿斯塔那93号墓出土。该契约后部残缺,仅存文五行,但其内容仍清晰可辨,记录了平民严苟仁租赁麴善通的二亩葡萄园之事。

文书中明确记载,葡萄园内还有枣树拾棵,租用期为五年,租赁价以铜钱支付。因当年葡萄枝短(可能是新栽植不久)不用交纳租金,第二年交纳租金四百八十文,第三年六百四十文,第四、五年各交八百文,合计二千七百二十文铜钱。承租此园,也必有利可图,这反映当时吐鲁番地区商品经济的发达,契约中的年、月、日等字均为武周新字。此件文书内容详细、规范,较全面地反映了唐代吐鲁番商品经济的发展与契约制度不断完备的情况,对于研究当时的社会经济具有较高的学术价值。

图3

唐代吐鲁番地区已有精致糕点

唐代糕点以小麦粉为原料,经捏制或模压成形,烘烤制成。表面呈土黄色,分四梭式、菊花式、梅花式等,做工精美,造型别致,体现了当时人们高超的面点制作技艺和审美情趣。

在唐人看来,饮食并不单求吃饱,还要吃出花样,要求色、香、味俱全。这种饮食习俗在唐代吐鲁番地区也十分流行。作为东西方文化交流的枢纽之地,吐鲁番地区的饮食文化深受中原文化影响,阿斯塔那墓187号墓出土花式点心(图4)、月饼,都足以说明这一点。同时,吐鲁番地区又将葡萄、核桃、石榴、洋葱、蒜、香菜、菠菜、胡椒等果蔬香料传入内地,极大丰富了中原地区的饮食文化。

图4

div>

div>